REMID

Religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst e. V.

Über mich – und warum mich dieses Thema interessiert

Ich heiße Luka Kitia, bin in Georgien geboren und aufgewachsen. Als Masterstudent der Religionswissenschaft an der Philipps-Universität Marburg beschäftige ich mich mit der Frage, wie Religion gesellschaftliche Diskurse prägt, insbesondere in meinem Heimatland. Interessant ist für mich dabei, wie eng nationale Identität und orthodoxes Christentum dort miteinander verwoben sind und wie rechtsextreme Gruppen den religiösen Nationalismus instrumentalisieren, um Euroskeptizismus und pro-russische Narrative zu verbreiten, in einem Land, von dem noch immer 20% von Russland besetzt sind und in dem 74%1 der Bevölkerung den Beitritt Georgiens zur Europäischen Union unterstützen.

Die Debatte, die ich in meiner Bachelorarbeit untersuchte, begann mit einem Vorfall in einem Souvenirladen und entwickelte sich zu einem landesweiten Skandal der sich vor allem in sozialen Netzwerken wie Facebook verbreitete.

Der Vorfall

Im Februar 2024 betraten zwei Aktivistinnen einer rechtsextremen Bewegung einen Souvenirladen in der Altstadt von Tiflis. Mit laufender Kamera filmten sie ein Regal, auf dem phallusförmige Kerzen neben Kreuzen, Nationalflaggen und traditionellen georgischen Trachten ausgestellt waren.

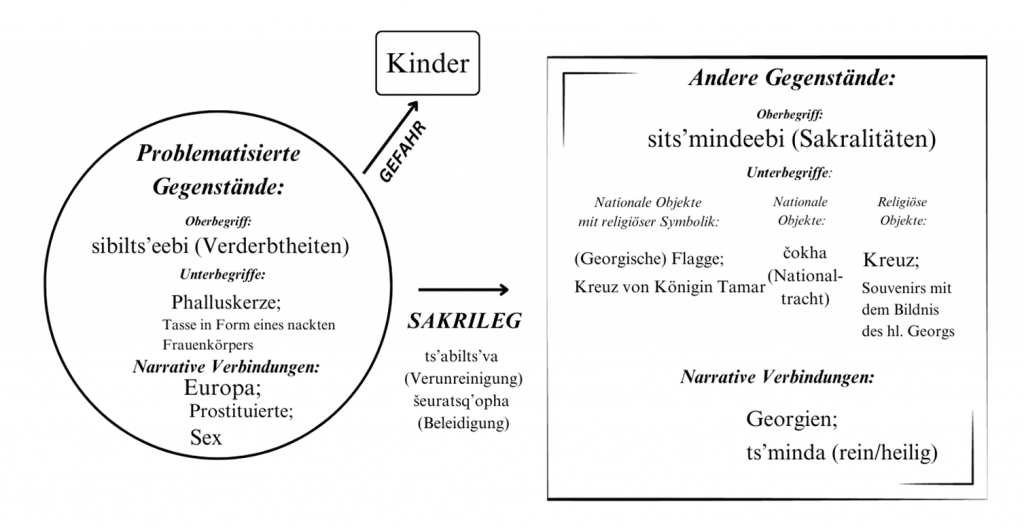

Die Frauen beschuldigten die Ladenmitarbeiterinnen, „das Heilige verunreinigt“ zu haben und bezeichneten sie mehrfach als „Prostituierte”. Die Kombination aus religiösen Symbolen und erotisch konnotierten Objekten bezeichneten sie als Sakrileg, als Blasphemie gegen Kirche, Nation und Kultur.

„Das ist euer Europa!“, rief eine der Aktivistinnen. „Alles, was heilig ist, habt ihr beschmutzt.“ Die Szene eskalierte, Beleidigungen fielen, schließlich gingen die Frauen live an ihre 10.000 Follower. Der Clip verbreitete sich rasant, rechte Medien griffen ihn auf, rechte Fernsehsendungen berichteten darüber und plötzlich war eine einzelne Kerze zum Symbol einer politischen, religiösen und kulturellen Debatte geworden.

(Der Livestream ist inzwischen gelöscht, Screenshots und Auszüge aus dem Video wurden jedoch in mehreren Medienarchiven gesichert und in meiner Bachelorarbeit ausgewertet.)

Warum dieser Vorfall so viel mehr ist als ein „Shitstorm“

Was aus einer westeuropäischen Perspektive vielleicht wie eine absurde Überreaktion wirkt, ist in Wirklichkeit ein prägnantes Beispiel dafür, wie eng Religion und Nation in Georgien verknüpft sind. Die beiden Aktivistinnen sahen die phallusförmige Kerze nicht nur als ein Souvenir, sondern als Bedrohung einer sakralisierten nationalen Identität. Denn in der öffentlichen Wahrnehmung gelten Symbole wie die georgische Flagge, die traditionelle Tracht oder Volksmusikinstrumente längst nicht mehr nur als kulturelle Zeichen. Sie sind heilig. Ihre Nähe zu etwas „Unreinem“ wird als Angriff auf das Selbstverständnis einer Nation empfunden, deren Identität auf christlich-orthodoxen Werten ruht. Der Vorfall zeigt deutlich, wie politische, religiöse und kulturelle Bedeutungen ineinandergreifen: Die Aktivistinnen nutzten religiöse Empörung gezielt für politische Botschaften, etwa gegen die europäische Integration Georgiens und verwandelten den Konflikt in eine ideologische Auseinandersetzung. Dabei griffen sie auf eine tief kulturell verankerte Symbolsprache zurück, die stark von patriarchalen Stereotypen geprägt ist. Dabei verknüpften sie zugleich Begriffe wie „Europäische Union“ oder „Eurointegration“, um eine narrative Verbindung herzustellen und die Symbole politisch zu instrumentalisieren. So wurde beispielsweise die Phalluskerze, und allgemein die Phallusform, mit Europa assoziiert, während Kreuze und Nationaltrachten mit Georgien gleichgesetzt wurden. Die „Verunreinigung“ der Kreuze durch die Phalluskerzen wurde somit sinnbildlich als „Verunreinigung“ Georgiens durch die Eurointegration gedeutet:

sowie deren narrative Verbindungen (Kitia 2025:19)3

Religion als Teil der Nation – und umgekehrt

Die Georgisch-Orthodoxe Kirche ist eine der ältesten christlichen Kirchen der Welt und spielt seit dem 4. Jahrhundert eine zentrale Rolle in der Geschichte des Landes. Während der sowjetischen Herrschaft war sie zunächst ein Symbol des Widerstands, da sie anfangs von der aggressiv-atheistischen Politik der Kommunistischen Partei verfolgt wurde. Später jedoch wurde sie selbst von sowjetischen Geheimdienstagenten unterwandert. Nach der Unabhängigkeitserklärung Georgiens entwickelte sie sich zu einer moralischen Autorität und zu einem zentralen Träger nationaler Identität.

Heute gilt in der öffentlichen Wahrnehmung häufig: Wirklich georgisch ist nur, wer orthodox ist.4 Diese enge Verbindung prägt nicht nur religiöse Feiertage und Rituale, sondern auch politische Debatten, von Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, Meinungsfreiheit und den Rechten sexueller Minderheiten bis hin zur Außenpolitik.

Die Georgisch-Orthodoxe Kirche pflegt enge Beziehungen zur Russisch-Orthodoxen Kirche. Viele Geistliche verbreiten daher Kreml-Propaganda, die die orthodoxe Religion politisch instrumentalisiert und häufig zur Rechtfertigung von Gewalt und Kriegsverbrechen missbraucht wird.

Vernakuläre Orthodoxie – gelebter Glaube jenseits der Dogmen

Um diese Phänomene zu verstehen, hilft der religionswissenschaftliche Begriff „vernacular religion“ – übersetzt etwa: gelebte Alltagsreligion. Der Begriff wurde vom amerikanischen Religionswissenschaftler Leonard Primiano5 (1957–2021) geprägt und beschreibt religiöse Praktiken und Vorstellungen, die nicht nur von offiziellen Kirchenlehren bestimmt sind, sondern aus dem Alltag der Menschen selbst entstehen. Primiano versteht Religion als etwas Dynamisches, das ständig im Austausch mit den Erfahrungen und der Lebenswelt der Gläubigen steht. Menschen interpretieren religiöse Lehren auf ihre eigene Weise, verbinden sie mit Alltagstraditionen, Bräuchen oder persönlichen Vorstellungen und erschaffen so eine Religion, die für sie Sinn ergibt. Dabei stehen Alltagsreligion und institutionelle Religion nicht im Widerspruch zueinander. Im Gegenteil: Sie beeinflussen sich gegenseitig. Die Kirche prägt durch ihre Dogmen und Rituale, was als „richtig“ oder „heilig“ gilt, aber gleichzeitig übernehmen kirchliche Institutionen auch viele Praktiken, die ursprünglich aus der gelebten Alltagsreligion entstanden sind.

In Georgien zeigt sich das besonders deutlich: Nicht nur die Kirche bestimmt, was als heilig gilt, auch die Bevölkerung selbst schreibt Objekten, Bräuchen und Symbolen eine sakrale Bedeutung zu. Diese Bedeutungen können sich im Laufe der Zeit wandeln, politisiert oder sogar kommerzialisiert werden. Phänomene, die in der gelebten Religion entstehen, werden häufig von religiösen Institutionen übernommen. So hat beispielsweise die Georgisch-Orthodoxe Kirche, ohne jegliche theologische Grundlage, die Sakralisierung nationaler Trachten übernommen und damit zur Herausbildung eines religiösen Nationalismus beigetragen.

Die Phallusform war nicht immer unheilig

In vielen alten Kulturen, auch in Georgien, stand die Phallusform ursprünglich für Fruchtbarkeit, Leben und schöpferische Kraft. Archäologische Funde aus der Antike belegen, dass der Phallus im vorchristlichen Georgien ein positives, oft sogar schützendes Symbol war.6 Selbst auf einigen frühmittelalterlichen georgischen Kirchen finden sich phallische Darstellungen, die bis heute in der Alltagsreligion nachwirken. In manchen Regionen verehren kinderlose Familien solche Darstellungen noch immer in der Hoffnung, dadurch Kinder zu bekommen, ein still weiterlebendes Ritual, über das jedoch nur halböffentlich oder gar nicht gesprochen wird.7 (vgl. Kitia 2025:31)

Die Veränderung der Bedeutung der Phallusform hängt eng mit patriarchalen Normen zusammen, die im Zuge der Christianisierung immer stärker wurden. Während der Phallus in altgeorgischen Fruchtbarkeitskulten als Symbol schöpferischer Energie galt, also als Zeichen von Leben, Fruchtbarkeit und zyklischer Natur, wurde er im patriarchal geprägten Christentum zunehmend moralisch bewertet und kontrolliert.

Der Körper, insbesondere der weibliche, wurde zum Träger von Reinheitsvorstellungen, während Sexualität nur noch im Rahmen kirchlich legitimierter Ehe akzeptiert war. Dadurch entstand eine strikte Trennung zwischen „reiner“ (geistlicher) und „unreiner“ (körperlicher) Sphäre, die das christlich-orthodoxe Denken bis heute prägt. In diesem Kontext wurde der Phallus nicht mehr als Symbol von Lebenskraft, sondern als Zeichen des Triebhaften und des moralisch Verwerflichen interpretiert. Seine Darstellung galt als Bedrohung der gesellschaftlichen Ordnung, die auf männlicher Autorität und Kontrolle über weibliche Körper und Sexualität beruhte.

Die Aktivistinnen verbanden die Phalluskerzen bewusst mit der Europäischen Union, die für sie ein Symbol der Moderne, der Gleichberechtigung und des Feminismus ist und damit für eine Welt, in der Frauen über ihren Körper selbst bestimmen und traditionelle patriarchale Normen in Frage gestellt werden.

Religiöser Nationalismus als moralisches Regime

Viele Menschen in Georgien empfinden sich als georgisch, weil sie orthodox sind. Religion ist also nicht nur eine private Angelegenheit, sondern ein öffentlicher moralischer Rahmen, der bestimmt, was als richtig oder heilig gilt. Man kann sagen: Die Orthodoxie wirkt heute wie eine moralische Instanz, die nicht nur über religiöse Fragen entscheidet, sondern auch über gesellschaftliche Werte, etwa über Themen wie Familie, Geschlechterrollen oder politische Einstellungen. Dadurch entsteht eine Ordnung, in der religiöse und nationale Vorstellungen ineinander übergehen.

Die Vorstellung, Georgien sei ein „heiliges Land“, spielt dabei eine zentrale Rolle. In vielen Predigten von Geistlichen und öffentlichen Reden von Politiker*innen wird betont, dass die georgische Nation von Gott auserwählt sei, ihre Sprache und Kultur zu bewahren. So schrieb beispielsweise der erste Präsident Georgiens und Anführer der religiös-nationalistischen Bewegung in seinem Werk „Die geistliche Mission Georgiens“8 darüber und griff dabei auf mittelalterliche Quellen zurück. Diese Sakralisierung der Nation führt dazu, dass politische Themen moralisch aufgeladen werden. Wer die Gleichberechtigung der Geschlechter oder die europäische Integration befürwortet, gilt schnell als jemand, der die „reinen“ Werte der Nation gefährdet.

Gerade deshalb wurde die Phalluskerze in diesem Fall zu einem Sakrileg. Sie passte nicht in dieses moralische Weltbild. Für die Aktivistinnen wurde sie zum Zeichen einer „fremden“, westlich-liberalen Welt, die sie als Bedrohung empfanden. Sie verknüpften die Phallusform bewusst mit dem Westen insgesamt, um gezielt antiwestliche Stimmung in der Gesellschaft zu schüren. Der religiöse Nationalismus in Georgien funktioniert also nicht nur durch Glaubensfragen, sondern durch Symbolpolitik: durch die Einteilung der Welt in rein und unrein, heilig und profan, „wir“ und „die Anderen“.

So entsteht eine Art moralisches Regime, in der Religion, Politik und Kultur untrennbar miteinander verwoben sind. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen sich die Diskussionen über nationale Identität, Geschlecht und Moderne, die ich in meiner Bachelorarbeit untersucht habe.

HINWEIS: Das Video des oben beschriebenen Vorfalls sowie das vollständige Transkript auf Deutsch sind auf Anfrage erhältlich. Wenn Sie Einblick erhalten möchten, schreiben Sie mir bitte direkt an kitia@outlook.de

- Verfügbar unter: Euneighbourseast ↩︎

- Verfügbar unter: National Library of Georgia, ↩︎

- Kitia, L. (2025): Phalluskerze als Sakrileg? Zum symbiotischen Verhältnis zwischen Nationalismus und orthodoxer Religion in Georgien. München: GRIN Verlag. Verfügbar unter: https://www.grin.com/document/1604109 ↩︎

- Zviadadze, S. (2018): The unbearable lightness of being Muslim and Georgian: Religious transformation and questions of identity among Adjara’s Muslim Georgians. Region – Regional Studies of Russia, Eastern Europe and Central Asia, 7(1), S. 23–42. ↩︎

- Primiano, L. N. (2014): Manifestations of the religious vernacular. In M. Bowman & U. Valk (Eds.), Vernacular religion in everyday life: Expressions of belief, Equinox Publishing, S. 382–395. ↩︎

- Narimanishvili, G., Shanshashvili, N. (2022). The Megalithic Monuments of Georgia, (2nd expanded ed.). Tbilisi. Georgian National Museum, S. 47. ↩︎

- Ambebi.ge (2014): “ფალოსის კულტი”, რომელიც ხაშურში ეკლესიაზეა განთავსებული /Der „Phalluskult“, der an einer Kirche in Chaschuri angebracht ist. Verfügbar unter:

https://www.ambebi.ge/article/119218-palosis-kulti-romelic-xashurshi-eklesiazea-gantavsebuli/ ( ↩︎ - Gamsakhurdia, Z. (1991): The Spiritual Mission Of Georgia. Tbilisi: Ganatleba. Verfügbar unter: https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/483533/1/The_Spiritual_Mission_Of_Georgia_1991.pdf ↩︎